1 怀韩冬冰先生

距今十八年前,最初在烟台大学三元湖畔的四教见到韩冬冰先生。那时我是中文系的新生,只知道他是学校书画协会的指导老师,教中国书法文化课。上他的课,有一种特殊的感觉:严肃而又极具喜感。

初次见到韩先生,他已经站在讲台。因为是旁听,我就选了后排的位子,坐定仰起头看看,看见韩先生的高高的胖胖的上半身穿着泛旧的红色薄外套。微微泛白的寸头,细长的眼睛,一副大大的带框眼镜架在鼻梁上,形成威严的表情。扁平而阔的嘴唇,两端常有深涡,显示和蔼的表情。这副相貌,用“温而厉”三个字来描述,大概差不多了。

上起课来,韩先生神采飞扬,声音很洪亮,夹带着方言的普通话,抑扬顿挫。每每讲到动情处,手舞足蹈,挤眉弄眼,让人忍俊不禁。那憨态可掬的样貌,与金庸笔下的老顽童周伯通神似。整堂课滔滔不绝,之后便是指导学生用笔写字。韩先生让我写几个字给他看看,我便小心翼翼选临了《张黑女墓志》。他一边走近侧目观看,一边从书包袋里掏出水杯,“魏碑的苍劲倒不见得一定要刻意手抖,不必求形似,神似即可。”他很高兴,点评完毕,还说了一些诸如浙江人有才之类的话,叫朱晓磊把我吸纳到学生书画协会。走近了我才注意到,韩先生身上的红衣服有个小小的破洞,脚上穿了一双老古董皮鞋,沾满了灰尘,手上拿的是一个有些变了形的矿泉水瓶,里面泡着金银花。

进了书画协会,与韩先生,诸多师兄关系近了,才知道韩先生的博学。他是化工专家,也是一位居士,精通诗词、书画篆刻,开了好几门传统文化的课。每每是先生的课,我总会跟着大家去听。课后,总有七八个学生围着他。韩先生很健谈,一路走走停停,驻足论道,一小时的时间只觉刹那,直至“护送”到他家楼下,我们便也散了。每次课后,我们都会护送韩先生至家,不论苍莽与寒暑。大家认为当然,恬不为怪,这是什么缘故?因为先生的人格和学问,统制了我们的感情,折服了我们的心。书画协会的学生真心地学习他,真心地崇拜他。我便是其中一人。因为就人格讲,他的当教师不为名利,为当教师而当教师,用全副精力去当教师。就学问讲,他博学多能,其国文很好,引经据典,侃侃而谈。他不是只能教书法、篆刻,他是拿许多别的学问为背景而教他的传统文化。他总跟我说“这世上有一辈子读不完的好书,尤其是中文系的学生,做学问,要多读书!”

在我印象中,大学的时光都是跟着书画协会,跟着韩先生,逛书市、逛菜场、逛花鸟市场、观书法展,耳濡目染。韩先生的为教师,是有后光的。像佛菩萨那样有后光,怎不教人崇拜呢?“走”而论道,传道受业解惑不限于时空,他说孔夫子就是这样教他的学生,古希腊的苏格拉底亦如此。我们从哲学探讨到科学,从历史探讨到文学,探讨到人生的智慧。师生之间不仅仅是坐而论道,也实实在在地用彼此的善意、诚意和温暖去体验生命的丰沛。

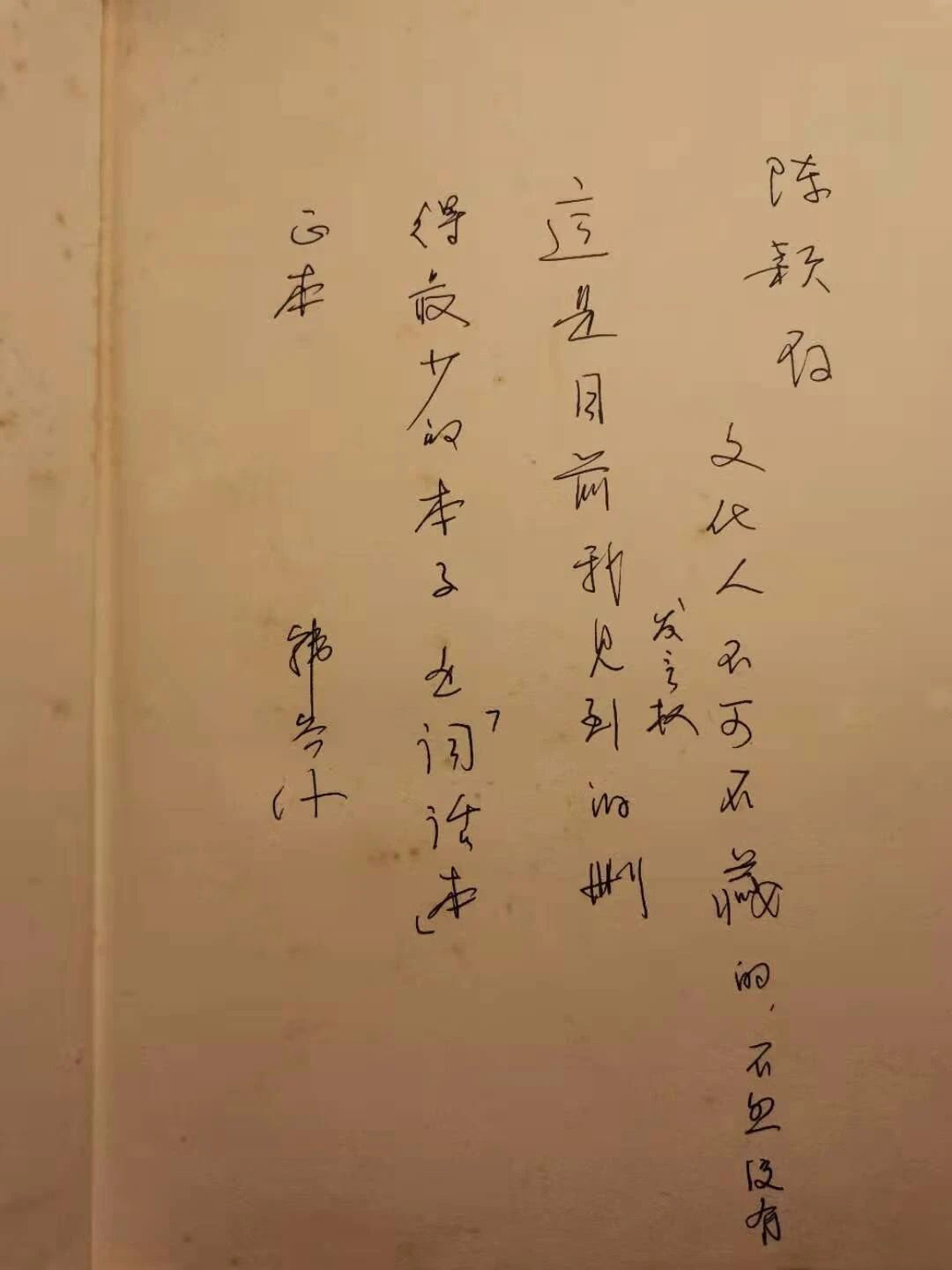

韩先生的国文功底很深,再加上他对中国传统文化的热爱,他总会问:“你们中文系的老师是什么解释的?”当我答不上来,先生一哂,“中文系的学生一定要多读书,独立思考!”大约是我的气质和韩先生有一些相似,凡他喜欢的,我也会喜欢,先生极力鼓励我去读中国古代文学的研究生,我虽不自信,但也欣然接受,尽力如他所愿。到了大四毕业论文选题的时候,先生希望我做有关陶渊明的选题。至今我仍清晰得记得,韩先生从他家那个连壁的落地书橱中取出《陶渊明集笺注》和《陶渊明集》,还有陶渊明年谱的手抄以及有关考据的小文章,让我回去好好看,并不忘自夸:“中文系老师的书不见得会比我多,你缺什么书,尽管到我这里来拿。图书馆没有的,我家肯定有!”这几本书,我回去才发现,每一页都有批注,密密麻麻的。后来我到川大读书,先生在书信中时常问及我的读书情况,在做什么学问。在书信中,先生像拉家常那样,用半文白叙说他的读书心得,并附上作品文本复印件与密密的批注。我可以想见先生写信的样子,大抵是这样的:他在空旷的书桌前坐下,摘了他那大大的眼镜,眯着眼睛,弓着“虎”背,凝神专注。有一次,我在书信中抱怨了给《焦氏易林》作注的难度,先生很兴奋,让我把《焦氏易林》相关的材料寄予他看看。我知道我的为学问,他总是会很高兴。

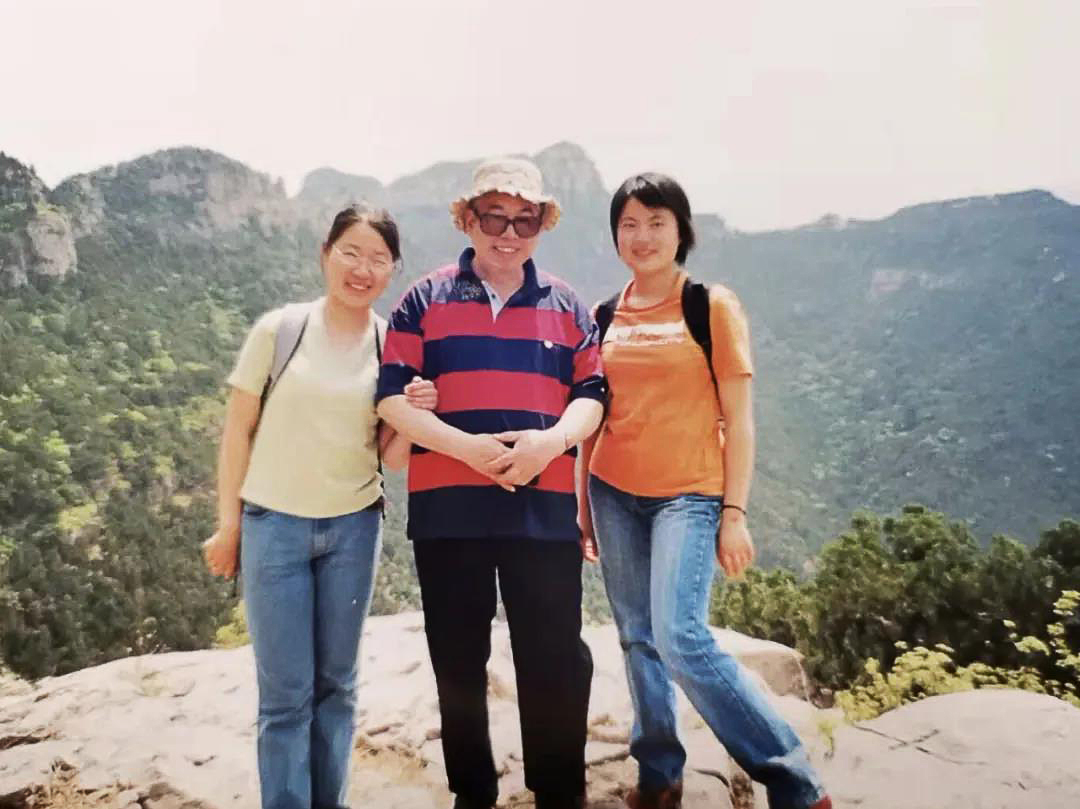

毕业后的若干年,忙于工作,我与先生联系不多,除了每年年初一打电话问候外,便是向他汇报诸如结婚、生子的大事,以及人生的困惑。电话那头总是声音洪亮,笑声爽朗。2017年至2019年的暑假,我携家带口跟着书画协会,跟着韩先生包车到了河南、湖南和四川游学。恍惚间,仿佛又回到了学生时代“走”而论道的日子。

十多天游学下来,很考验体力和心力,尤其是长途的车程,有时为了赶路,三餐不规律,有时直接在车上过夜,大家都担心先生的身体,毕竟是近八十的人了。先生定是不服老的,往往赶在队伍的前头,爬山如履平地,让我们这帮年轻人自叹不如。直到2019年的暑假那次出游,我发现韩先生的身体不如往常了,走路依旧是急先锋,但要是赶路过了饭点没吃上东西,他的胃会不舒服。先生自顾着躺在汽车的最后排休息,颠簸中,半睡半醒,呼吸很重。我们让先生坐车前头或是喝点热水会舒服些,先生只是摆手。除此,他像往常一样,不管是车上、景点,侃侃而谈,有他在,到处是欢声笑语。

2019年四川游学后,听说先生回去一直不太舒服,只是吃些稀粥,学生们都有些担忧。到了2019年年末,见到有学生去探望先生的照片,他消瘦了许多,原先大熊猫的肚子已不太明显。2020年元旦的那个周末,我和爱人去上海探望韩先生,也是最后的一次见到先生。我与他约了时间,关于“爱吃些什么,有什么不吃?”“当天往返太累,住一夜再回”等,他考虑得很细致。

那天,到了先生的住处,他正与师母在厨房忙碌,做了一大桌的菜,该是准备了许久。先生很高兴,让我们在客厅坐下,稍作休息。席间,我们聊了聊往事近况,其乐融融。饭后,我们在客厅,先生与我聊了他喜欢的诗词,滔滔不绝,我只洗耳恭听,说到他近期要出版的诗话和《〈龙文鞭影〉校注》,便兴奋地快步去书房拿出初稿给我看,顺着他的背影,我注意到先生原来是在书房搭了一个简易小床睡的。当问及他的身体状况,他只说“千金难买老来瘦,挺好的”。我知道先生的固执,便不多说。我们促膝长谈,聊文学,聊传统文化,他很开心,一下午的时间只是一瞬。晚饭后,先生送我们到住的宾馆,分别时他恍然:“今天忙着说话,也忘了照个相。”我说有机会的,便挽着他走了一段路。拐个弯,需要通过一个巷子通往大马路。巷子长长的,静静的,只有一盏昏暗的白炽路灯,把我们的身影拉得一长一短。

后来知道韩先生的《〈太上感应篇〉书法印谱》和《〈龙文鞭影〉校注》,他更消瘦了。学生们尽力照着先生的嘱咐去推广传统文化,而学生们更担心他的身体,他怎么那么不爱惜自己的身体呢?张正让我去劝劝他。我却能理解他的心。讲到传统文化的传承,先生曾喟然叹曰:“我们是最后一代受过小学教育(传统私塾)的,年轻人不懂传统文化,而我们这辈人年纪也慢慢老了”。想来先生如此勤勉,熬夜校书著书,是源于他的使命感和紧迫感。

学生时代的我,那时是年轻的,虽然中文系的专业课也多涉及文学,人性,生命,但与先生交流之余,也时常带有一种疑惑。如此探讨生命到底有意义吗?我们去探讨生命是否有意义有意思吗?而当我作为一个教书匠,工作第十个年头的时候,我更能理解先生的心。传统文化是有关生命之学,如果你对生命不关心,不关注它、不讨论它,那它真的就是没有意义的。原来,生命所有的意义在于你在花时间、花意识去关注它,所以我慢慢地涌现出一种真正的自信。我也能像先生那般在我的课堂上侃侃而谈。生命的所有意义都在于,你对它的凝视、观察和讨论。而这一切都源自与韩先生朝夕相处的大学四年,是先生为我开了这扇门。

现在韩先生在上海溘然长逝了。噩耗传来时,我正在送孩子上幼儿园的路上。一路上我心念着要写一篇怀念先生的文章,只是提笔忘言,现在终于完稿。我和韩先生在世间的师弟尘缘已经结束,然而他的儒士君子之风范——认真——永远铭刻在我心头,在我的课堂上我会继续讲先生的故事。

2020年12月25日,韩先生逝世四日后,陈颖,作于宁波

编者按:作者系烟台大学学生书画协会第九届秘书长,第十届副会长。

编者评:陈颖作为先生最得意的学生之一,对先生的了解,理解及对先生思想的感悟是比较深刻和全面的,是能走进先生心灵深处的。本文作者从学问,教育,家庭,生活等方面对先生做了细致的客观的描写和刻画。对于我们更深入了解先生对学问的态度与方法,对教育的理念与实践,对学生的热爱与热忱,对个人生活的淡泊与朴素等方面大有帮助。且本文感情真挚,笔触细腻,视角独特,立意深刻。值得我们认真品读。

寒石居士

寒石居士