1 憶恩師韓冬冰先生

2008年的夏天,復課一年後,離開農村的家鄉,進入煙臺大學求學。第一次離家這麼遠,第一次坐綠皮火車,第一次見到大海,第一次見到這麼多來自天南海北的同學,第一次體驗到全新的生活作息方式,第一次遇到韓老師這樣的老師,而且到現在也再沒有遇到過。

書畫印的記憶

國交的對外漢語專業只有兩個班,平時在班級裏並不怎麼活躍,除了宿舍裏的哥們兒和幾個要好的朋友,回想起來,幾乎都是韓老師和協會裏的小夥伴。

在協會裏,最直接的收穫就是書畫印的學習。有的同學是接續了以前的愛好,有的同學是獲得了新的技能,多年後不少人更以此爲業,無論是以之爲愛好接受一些熏陶,還是以之爲事業爲職業,不能不說是韓老師的功德。

剛入學軍訓的時候,經過協會納新擺的攤,許吉全學長把我領進了協會,那時對一切都很好奇,感覺進入了一個全新的世界,沒見過寫字竟然要用這麼大的桌子,不知道寫字還需要用毛氈,也不知道毛邊紙和宣紙的區別。雖然讀小學的時候還要求寫仿字,但實際上根本沒有學到筆法,只是保留了一點興趣一直沒有泯滅而已,中學課程緊,又住校,也只有長假才有機會拿一下毛筆,但依然是瞎寫,大多時候只是用硬筆推敲間架結構。

第一次見韓老師的情形,已經記不清了,可能是迎新大會,講的什麼已全然忘卻,只記得韓老師說話中氣十足,但普通話卻很不標準,帶有濃重的方音,初聽時頗費解,聽慣了就自然無礙了,而且變得極有特色和感染力,許多新奇的見解、未聞的知識,都由這語調傳達出來。

大概是對外漢語專業男生少的緣故,剛入學沒有分在新校區,就住在老校區的十四宿舍,挨得協會很近,時不時便進去塗抹一番。某一天去協會,圍了一圈人,韓老師正在講筆法,也就是協會人都知道的“四點”,聽了之後一下子便有豁然貫通的感覺,忽然就知道寫毛筆字是怎麼回事了,纔知道以前寫的十多年毛筆字根本沒有摸到門路,完全是在瞎寫。在二維的紙張上怎麼能弄明白三維的動作呢?之所以重師承,就是需要老師來點一下書本文字講不明白的東西。鍾繇爲了得到蔡邕的筆法,竟至於捶胸嘔血,後來更是掘了韋誕的墓,纔終於得手,此事怕是虛構的成分居多,但也足以說明筆法之重要。尤其是像我這種瞎寫了十年仍不得要領的,一旦得知窾竅,便不得不對韓老師感激萬分了。慚愧的是,雖然忝爲篆刻部部長,其實並沒有下太大的功夫,多是跟著滕磊兄和大溦兄玩兒。國畫也只是觀摩老師點染,沒怎麼動筆畫過。

其實韓老師很少講寫字繪畫篆刻的事,大多只是作示範,偶爾在關鍵的地方點一點。我們大多都有給韓老師當“書童”的經歷,給韓老師折備用的宣紙,落筆之後用其他紙吸墨,或在韓老師對面抻紙,無形之中這些東西就融匯到了自己的血脈裏,爲己所用。大二還是大三的時候,想嘗試一下草書,就寫了“會當凌絕頂,一覽眾山小”八個字,貼在宣傳板上了,用完之後就放在協會門口,某次韓老師走出活動室要回家的時候,看到了,問是誰寫的,然後對我說:“寫草書不要只死學那些彎彎繞繞,還要弄明白爲什麼要這麼寫,筆畫是怎麼來的。”回來以後就琢磨這句話,練了一個寒假的草書,反複寫一個帖,當草書的規則在腦海中自然浮現的時候,纔知道韓老師說的是草法,草書裏的牽連纏繞,有的是虛筆有的是實筆,以虛爲實或以實爲虛,都是不嚴謹的。再去審視古人的墨跡,就會發現,古人寫草書也有不少胡寫的地方,忽然腦袋斷片記不起草法,筆畫也就含混過去了,還有些不符合草法的字形收在書法字典裏,很多時候未必正確,只不過因爲是古人所書,就奉爲典要罷了。韓老師指出的這類關鍵點,當下並不一定能領悟,要仔細體會琢磨,去實踐,或許一下子就能邁過一個坎兒,進入一個新的境界。“以篆書筆法寫隸書,以隸書筆法寫楷書,以楷書筆法寫行草書,以行草筆法寫篆書”,這類精金之言最好能搜集起來,可以作爲指引,也可以作爲印證。

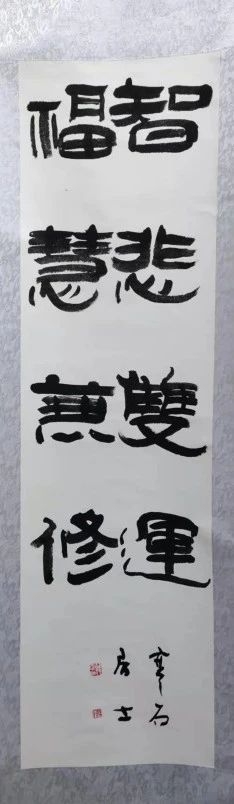

可惜的是,四年內沒有向韓老師求過一幅作品,尤其是沒有題寫上款的作品,只有某次納新時韓老師隨手寫的“高山流水”四個篆字被我收了起來,且連落款也沒有。最後一次福利賣字,本想請韓老師寫幾幅心裏已經想了好幾年的內容,但聽說尺幅偏小,老師的工作量也大,身體又有不適,就只提交了一個四字的對聯,既說了統一不題上款,也就沒再提這個要求。在校時,韓老師已經很少刻印了,老師也曾爲我們寫過印面,只是那時自己水平太低,自己動手刻,給刻壞了。入川後曾在寺廟待了三天,請韓老師刻印以作紀念,當時只是一說,未料韓老師還是刻了,邊款有上款,卻忘了署名款,不過也真是意外之喜了。應該厚臉皮多求幾幅字畫的,韓老師也必會答應,總以爲機會還有很多,總以爲韓老師依然會在,錯過了,就是永遠的遺憾。

在協會裏除了學到很多技藝和知識,還結識了很多朋友,前三屆和後三屆的會員或多或少都認識一些,來自各個學院專業,來自全國各地,四年的相處,留下了很多美好的回憶:一起在活動室切磋書畫篆刻,一起去上韓老師的課程送韓老師回家,一起隨韓老師出去遊玩,一起到海邊聚餐燒烤,一起去探索品嘗煙大市場的各家飯館……至今仍記得停電的時候眾人在活動室裏點蠟燭挑燈練字,仍記得某次韓老師帶人出去遊玩的時候,大溦兄和我把協會裏藏的韓老師的作品搬出來臨摹了一遍。墨香一直在活動室繚繞,用過的毛邊紙總是堆成一座小山,窗台上擺著幾盆蘭花,四壁掛滿了前輩們的作品,櫥子裏藏著大量的碑帖畫冊,角落裏不太靈光的笨重的電腦時不時放著音樂或相聲,現在想來,連毛氈上的墨斑竟也讓人如此懷戀。空閒的時候,不知不覺就轉身邁步去了協會,很多時候已成了一種條件反射,心甘情願在裏面消磨時光,談笑、讀小說、聽音樂、寫作業,我們篆刻部的人大概都會說幾句劉寶瑞的單口相聲,也戲稱刻完印後滿手的印泥爲“吃小孩兒”。

我們16屆的理事會成員大多有綽號,有的是韓老師起的,有的是互相戲謔喊的,“長公主”“虎妞”“蠻子”“娟子”“廉子”“星星”“大印”……一切都那麼鮮活,至今仍然記得。16屆理事會的隊伍也空前壯大,我們招入的17屆的會員也似乎是第一次突破了一千。從韓老師和學長學姐的口中不時聽到協會遠古大神們的事跡,耳中迴響著他們的傳說,墻上掛著他們的作品,對我們而言是極好的激勵;韓老師不在協會的時候,學長學姐會指點我們,等我們成爲老會員,又會指導後來的新生,薪火就這樣不斷傳承,即便隔了幾屆,情誼依然深厚。畢業以後各奔東西,聯繫或多或少,再見仍覺情誼滿滿,未嘗生疏。

畢業離開煙臺後,幾乎去哪個城市都會有協會的人在。協會的每個人在讀書、升學或工作、生活的道路上,或多或少都受到了協會同仁的幫助。2012年考研失利,四月到成都辦理調劑和九月來川大備考的時候,都住在小琴和現磊租的房子裏,小琴還挺著大肚子,地方也不寬敞,但那時自己囊中羞澀,直到申請到了學校的宿舍纔搬離,到現在他們家仍是我常去蹭飯的所在,當初小琴肚子裏的娃娃,也已經八歲了,而且不久前又添了一位小公主。我們所受的一切幫助,這都是不能忘卻的恩情。而這些情誼之間的紐帶,無疑就是韓老師。

如果還有這樣的一個四年,我仍然願意這樣度過,在海邊,在煙臺大學,在書畫協會,在韓老師和朋友身邊。

加入協會時交的二十元會費,大概是我這輩子做得最好的投資,沒有之一。

讀書與學術的記憶

跟書畫印比起來,韓老師提醒我們最多的還是讀書和做學問。現在養成的購書讀書的癖好,走向治學之路,跟韓老師關係甚深。

說起來韓老師第一次注意到我,也是機緣巧合,現在想來,甚至還有些慚愧。當時老師剛作了一篇文章,通篇只有一個句式:我們的國家是產生了……的國度。(後來寫成書法長卷印刷出版了。)韓老師坐在活動室靠窗的桌子旁,每念完一句,就問身邊的人知不知道這幾個人,我偶爾會插上一兩句,可能後面插的話有點多了吧,讀完文章後,韓老師讓小琴記下我的電話號碼,說這是才子,以後常來玩。之所以說慚愧,是因爲“才子”之稱實在有些名不副實,但那時也不好說破,其實之所以多知道幾個古人的名字,並不是我對他們有多麼深切的了解,只不過是中學時無書可讀,把一本文學詞典類的老書看得滾瓜爛熟而已,許多原典翻都沒翻過,歷史人物也大多只記得字號籍貫而已。幾年之後,準備考研,看文獻學的東西,纔知道大致是無意間得了點兒非正統的目錄學的功夫,對於學問,仍算不得入門,只是當時不好意思直說自己的淺陋。所以到現在,也一直在補課,這個稱呼,受之有愧,並非謙虛。

跟韓老師的因緣,除了書畫印,就是書了。聽說韓老師剛來煙臺大學的時候,只書就寄了五噸,既驚歎又神往。及至韓老師換新居,我們幫忙搬書的時候,纔真正領略到韓老師庫藏之富,古籍和印譜尤其惹我眼紅。韓老師也曾領著我們到大廟和新華書店買書,大廟有幾個舊書攤,那時新華書店外面搭一個棚子,裏面都是書店裏賣不出去的書,一律三折,印譜字帖畫帖之外,也不乏學術書籍。就這樣慢慢懂得了淘書的一些竅門,知道了正版盜版,知道了裝幀版次,也知道了版本優劣,淘書也就隨之養成了癖好。韓老師也曾告誡我慾求要淡一些,我自然知道他的深意,不僅僅指買書一事,悚惕之餘,我也只能拿張宗子的“人無癖不可與交”的話聊以自解。

2009年12月20日,大二上學期,去西門外的席殊書屋,進去之後發現韓老師也在,當時想讀一遍《文心雕龍》,書架上有好幾個今人的註本,那時候對學術界的情形還不甚了解,韓老師給我推薦了郭晉稀先生的注本,最後還是韓老師付了錢。後來對龍學略有了解,對比之下,郭先生此書作爲入門,確有其長處,恐怕要比周振甫先生的註本要更好些。2010年6月22日,韓老師送了一本南京穆家所整理的《古籍雜談》,這大概是看的第一本文獻學類的書,雖然並沒有從此書中學到系統的文獻學知識,但後來碩博都是讀的文獻學專業,此中或許也有些微妙的因緣在吧。

不知韓老師聽誰說我因爲買書而經常借貸手頭拮据,就對我說錢不夠用了跟他說,想買什麼書也跟他說,由他出錢。想買的書自然多得很,但總不好意思開口,唯一的一次,2011年10月,準備考研的同時也在看古文字學的東西,很想買楊樹達先生論古文字的書,某次課後跟韓老師說了,韓老師說楊樹達先生的文字學於“甲骨四堂”之外自具特色,可以買,塞給了我二百塊錢,剩下的五十塊錢又讓我買了一套《近代詩鈔》。那時二百塊錢於我來說仍可算是巨款,一個月的生活費也不過是五百元。其他在景點等處買書,只要韓老師在,基本都是他來付賬的。

畢業的時候,正在爲寄書的事發愁,韓老師特地請煙大印刷廠的師傅開車把李春星和我兩人共三十箱子左右的書送到物流街寄回家,省了很多麻煩,也省下了不少錢,我們倆只買了一個西瓜送到印刷廠聊表謝意。

來成都之後,購書的癖好愈重。因和韓老師論近代詩詞頗相合,遇到較合意的詩詞集會給韓老師買一本,尤其是四川本地詩人的集子。韓老師也曾託我留心給他尋找川大中文系編的《蘇軾資料彙編》,此書久未再版,舊書網已是天價,但數年來一直未在舊書店遇到,不知道韓老師生前是否已經購得。每次有新書印出,韓老師多會寄來一冊,題著上款。19年暑假得知韓老師要帶學生入川遊覽,我特意從家裏帶來珍藏的老版黃色封面的《印章篆刻藝術》和其他幾本,想請韓老師題字以作留念,在煙大讀書時並無此意識,但看到韓老師每日奔波辛勞,圍著老師交談的學生也多,一直不忍打擾,背了一路,最終還是沒有從包裏拿出來,以爲以後總有機會的,未想這機會最終還是歸於渺茫了。

初中時四大名著中除了《紅樓夢》都已讀過,有的還不止一遍,只有《紅樓》數次拿起來,翻幾頁,便無奈放下,委實領會不到書中講的是什麼,只覺人物亂七八糟,情節瑣瑣碎碎。高中時,覺得每次對人說四大名著只讀了三本便很不好意思,爲了這一點虛榮,也爲了說起來方便,終於還是硬著頭皮通讀了一過,然而除了幾個人名還記得,其他的仍然懵懵懂懂,不知所云。只有某些段落讀來感覺很好,那時課本裏選了黛玉進賈府一節,每次讀總覺得很舒服,然而也並不能說出個所以然。等到了大學裏,因韓老師的提倡,纔又重新拿起來,讀了幾遍,又經歷了一些世事,於此書纔算得個入處,有了些切實的感悟。

聽韓老師講《紅樓夢》,經過了好幾個階段。最初是課上或閒談中時不時提到,後來乾脆在協會開講,韓老師帶來自藏的幾種不同版本的《紅樓夢》,我們圍著練字的大桌子坐一圈,整整講了一上午。中午照例是老師出資買盒飯,撤去毛氈,圍著桌子一邊談笑一邊大啖,其樂融融。沒隔多久便又開《紅樓》的系列講座,在綜合樓,每週一講,一連講了好幾週,讓我擔任助手,怕非協會的同學聽不懂他的口音,遇到難理解的字詞就由我寫在黑板上作提示。當時有錄像,可惜殘缺不全,不知還存留否。

畢業前曾給韓老師提意見,要把著作統一版式,精印精裝,已出版的重新排版,課上講到的新解和《紅樓夢》的講座要整理成書。各種原因,最終還是沒有統一精印。七八年之後,《閱讀紅樓夢》最終還是印出來了,大致還是採取了當初系列講座的架構,此書沒有採用學術性的行文體例,但完全達到了學術的高度,有許多紅學家都沒看清楚的事,都給明白揭示出來。讀幾遍《紅樓》,再讀一下韓老師的解析,在外跟人談論,恐怕罕逢敵手,這是經驗之談,而且是在書還沒出版之前就得來的經驗,自然讀書也並不是爲了爭勝。當然了,韓老師的見解,未必需要全然讚同,讀出我們自己的東西來,纔是他最想看到的。

第一次講了《紅樓》之後,還發動宿舍裏的哥們兒寒假回家讀《紅樓》,返校之後,每週五晚上熄燈,就開始談論,每次由一人擔任論壇的壇主,可以講任何自己想講的主題,講完之後,再由其他人提問辯難,最後自由討論。就這樣大概走了兩輪,有半個學期的樣子,每個人固然也無甚高論,但至少都對《紅樓》有了一些了解,也成了難得的記憶。

關於詩詞,中學時確也胡謅過幾句,然而跟那時寫毛筆字不知筆法一樣,雖然背得千首左右的詩詞,但都是死記硬背,大多也都不能理解,也全然不知格律爲何物。直到上了韓老師的詩詞課,纔知道還有格律這麼一回事兒。第一次聽,自然不能很好地領會,也曾找來王力、啟功等先生的書,但讀後始終有些茫然,再拿韓老師的《詩詞欣賞與創作》對讀,自己推演一番,纔知道王力、啟功先生的書雖然各有說解,但實際上還是只告訴了其然,只把八種格式列了出來,卻未能告訴其所以然,所以看了他們的書後要寫格律詩便只能死記八種格式;但韓老師是由一個字的平仄推演出兩個字三個字一直到五個字七個字的平仄,再加上粘連對仗等原則,一首格律詩,只要確定它的第一句,後面所有的句式就都能推演確定下來了,實在沒必要去死記那八種格式,甚至“平起”“仄起”之類的概念也不用管。對詩詞感興趣的同學不妨拿韓老師的書照著推演一遍,自然就會知曉,如果再學點兒音韻學的東西,格律便能掌握得更好些。

詩詞是韓老師在課上講授過的,文章卻是自己翻看老師的書悟出來的。中學語文成績忽高忽低,很不穩定,主要就是作文的問題,始終得不到要領,幾乎每次都是硬擠出來的,大多是無病呻吟,自己讀來也覺生厭,這樣的文章閱卷老師讀來自然也不會有什麼好感。及至看韓老師的書,發覺行文語氣跟老師說話幾無二致,不過又稍加了些錘煉的功夫,讀起來便覺優容自在,各書的序言是最明顯的,書的正文自然更嚴肅些。自己便也學著如此作,多少也得些入處,2009年跟韓老師南行回來後,同行的人各交幾篇文章結集出版,我仍然是寫得最死板最差勁的,只好藏拙,主要作了一點彙編資料的工作。其實這作文的主張魯迅先生是明確說過的,魯迅先生與毛主席是韓老師最敬佩的兩位近現代的偉人,仔細琢磨,韓老師寫文章,大概從二位處學得最多,又消除了魯迅先生的那種獨特的澀感,有了自己的風味。

韓老師開的課,幾乎都聽過兩次,到了大三大四,有時候即便不去聽課了,也會經常在下課後趕去一起陪著走走,也許是習慣了,也想從談笑中再得些知識和樂趣。課上除了通貫性的知識梳理,新見新解尤其是之前所未接觸過的。除了上課,還有下課的路上,在協會的閒談,遊山玩水路上的高論……都是汲取知識的時機。自知基本功差,在大學裏也讀過一些書,但感覺自學的東西加起來還是不如聽韓老師談論學到的多,自己讀書畢竟太慢,韓老師講的卻是他一輩子融會貫通的心得。不知諸位發覺沒有,協會的同學們即便自己筆下的功夫欠一些火候,在外跟人談論書法的時候,不敢說所向披靡,但至少不會怕不會怵,跟人談論文史方面的東西也是如此,即便自己沒看過,或許也能說出個一二三來,這就是拜韓老師的閒談高論所賜了。當然,韓老師給我們的是指引,我們自己仍然要扎扎實實地去讀書學習,確實領會到纔行,盡力摒棄膚廓之談。

仍記得在中國傳統文化課上韓老師拿著竹籤給我們演示筮法,並用數學原理進行講解,韓老師是化工專業,數學自然不在話下。來川大讀研,上劉長東老師的課,最後一節是在望江樓公園的茶館裏上的,師生圍茶桌一圈,一人一杯蓋碗,也是講的筮法,恍然如回煙大。

韓老師的很多話至今仍然受益,甚至可以說影響深遠,比如 “先做雜家,再做專家”,自己治學,大抵也是遵從這個路子。當今學術分科越來越細,越來越少通貫之士,很多學者對本門的學問的確下了很深的功夫,文章著作讀來卻仍顯得頑固而拘泥,尤其涉及到其他學科,所出言論更是足可發噱,更有的以爲只有自己所治的學問纔是天下第一等重要的,餘皆不足數。這都是犯了未能得學問通貫的毛病,做雜家就是在自己專業而外,多去學習了解其他專業的情況,對其他領域不能說必須要做到盡皆精通,但至少要尊重,有同情之了解,能通貫其大體,這樣在涉及到其他領域時,下筆至少不會犯固陋的毛病,其他學科的滋養與啟迪更能恢弘增上本專業的造詣,此時的專家纔可以稱爲真正的專家。韓老師的淵雅廣博,便是得力於雜家之學。

韓老師自然是淵博的,但也並非一味地雜,他是知道專的重要性的,他的本業就是化工,所教我們的不過是他的餘業。後來纔知道韓老師還讓學妹帶話給我,書的數量夠了,可以做些專攻的功夫——遠隔多年,韓老師依然能推測出我的缺點所在,自己也是知道這個罅漏的,只是“放心”一時難收。韓老師也曾叮囑我多讀史書,少讀一些詩詞。韓老師是詩人,自然不是貶低詩詞,他的意思大概是想讓我在學問裏多灌注些通貫的歷史的意識。韓老師自言能誦詩三千首,這大概也是他學問的根底,但他最重視的應該是史部之學,二十五史他都曾通讀一過的,有些重要的史書可能不止一遍,對歷史之熟稔從他的談論中便可窺一斑,無怪乎他也曾指導過歷史學的畢業論文。而從他對歷史的講論來看,尤其是充滿著現世的關懷的,講論近當代的事尤其發人深省,此不便細說,但這實非枯坐書齋的寒儒的陋見可比的了。慚愧的是,目前自己大抵只在掌故野史上泛覽,雖也翻閱幾本正史,卻未曾真正用過苦功。

甚至於愛國教育,也多是從韓老師處受得的。說實話,對於國家的概念,在上大學之前始終是不甚明了的,所讀的無非是歷史課本,後來再能讀些垃圾小報中的野史秘聞,從中所得的東西也就可想而知了。尤其聽韓老師講近世以來國家民族所遭受的苦難,國家建立之不易,建國後種種運動之苦衷,纔發現自己以往所知之不正。韓老師經歷過那個年代,也受過種種衝擊,但對國家人民和黨的熱愛仍是發自內心的。“爲國家健康工作五十年”,每每想來,都很受震動。在上海,看到老師的書桌上有新書的校樣,裏面有紅筆修正的痕跡,真的是工作到生命的最後一刻,這不僅僅是爲國家和社會,更是爲中華的文明與道統。

韓老師的言傳身教,音像記錄需要整理出來落實爲文字,已形之爲文字的也需要繼續編輯整理。已出的著作需要我們繼續修訂完善,未出的著作需要我們搜集校勘,組建整理小組,制定整理體例,依託書協校友會和虞山書院,希望將來能整理印出精善之本,不獨可見韓老師學問之深廣,也可以流傳並造福後世。至於韓老師的藏書也需妥善安置,不少書裏面有韓老師的批語,這類書尤其注意保存,需要逐條摘錄出來,甚至可以整書影印。後續的種種,需要我們各盡心力,共成此事。

總體說來,韓老師自己的治學並不是走的學術研究的路子,他在很多領域也並不擅長,他的書也並非是以學術的語言和架構來撰寫的,但始終有一種弘通的精神貫穿其中,並在此精神的引領下付諸踐行。

就拿《龍文鞭影》來說,鼎鼎有名的大學者們恐怕是不屑於給這本“淺陋”的童蒙小書作校註的吧?即便韓老師的校註不能普及全國,即便只有協會同仁的孩子們能夠讀到,這份功德,與做大學問的學者們相較又是如何呢?又有幾個學者能躬自經營擘劃建立起一座書院呢?又有幾個學者是化工專家,給國家和人民創造了實實在在的物質財富呢?這種踐行,乃是最可寶貴的。

精神與趣味的記憶

按應說,讀大學的時候,一個人的人格已經養成,精神世界也已經成熟,但韓老師仍然潛移默化地給我的精神以巨大的影響,不獨藝術和學術。大概是出自農村的緣故吧,沒見過什麼世面,雖然已經成年,但思想仍處在幼稚的狀態,三觀也遠沒有形成,自以爲的成熟,只是不知道自己的幼稚罷了,怕也是假裝的成分爲多。與韓老師四年的相處,自覺看待世情事物的思維變化了很多,也從未料到在成年之後仍會遇到能夠重塑自己思想的人。

首先印象最深刻的是韓老師的耿介坦蕩。

韓老師在我們協會人的眼中,大多是溫和的,但韓老師也有怒目的時候。他講述爲何沒有入黨,爲何加入九三學社,爲何調來煙臺大學的時候,仍能感受到當時的傲岸之氣。

09年暑假韓老師帶我們南下考察書院,游廬山的時候,路上遇到一塊不足一人高的巖石,上面刻有王陽明的詩文,有幾個孩子正在石頭上爬來爬去,家長們站在一旁說笑,韓老師沒有教訓孩子,而是對幾位家長正色說道:王陽明是一位聖人,孩子們不懂,大人卻不能不懂,要尊重聖賢的遺跡。這給了我極大的震動,未料到在當世還有如此敢坦率直言的人。目前社會的風氣是各人自掃門前雪,莫管他人瓦上霜,多一事不如少一事,不要多管閒事,然而韓老師似乎並不以此爲閒事或他人事,而以爲此是有關人心世風與道統的事。“橫渠四句”韓老師是實實在在付諸踐行的。

另外一件事是韓老師講述的皈依因緣。韓老師某年去九華山某寺遊覽,聽到有兩個年輕人在廟中謗佛,說佛教是迷信云云,韓老師便上前斥責,說釋迦牟尼是一位聖人,佛教是一種高深的人生哲學,你們可以不相信,但必須要尊重。恰好方丈路過,聽到韓老師的話,就將老師請去交談,問家鄉何處,姓甚名誰,老師回答之後,方丈又問是否認識韓某某居士,老師回答說正是家父。原來韓老師的父親國琦公當年在農閒時常在村頭爲民眾講經說法,方丈即是當時在座下聽講的一個少年,後來有所感悟而披剃出家,此時已成了方丈。以此無上因緣,韓老師當即在方丈處皈依,成了在家居士。

韓老師護持佛法所展現出來的,既是佛家的憤怒相,也是儒家的浩然正氣,坦坦蕩蕩。更令人動容的是冥冥中那種難以言說的微妙的因緣,所以一直未曾忘卻,給朋友講起韓老師的時候,都會講這個故事,朋友聽後也沒有不感動讚歎的。此類事,每次想起或跟別人講述的時候,都會有泫然之感。

韓老師與佛教的淵源很深厚,他的父親國琦公與弘一法師是方外之交,弘一法師還曾贈給國琦公幾塊魏晉的碑版墓誌原石,不過在多次的運動之後都失落不存了。

韓老師是一個有趣的人,有生活智慧的人。

韓老師喜歡花草,每次逛大廟市場,總是會帶回幾叢蘭花。記得去菏澤看牡丹,下著大雨,仍然買了幾盆牡丹,幾個人扛了一路帶回來。活動室外面的一隅隙地,也特意開闢了作花圃,種了牡丹、芍藥、梅花之類。

我們與韓老師結緣,很大一部分功勞也是拜花草所賜。韓老師曾說過當初爲什麼選擇來煙臺大學,當時去各個地方考察,見煙臺大學緊鄰大海,學校尚無圍墻,四圍全是桃花,就決定留居於此了,我們與韓老師的因緣也就此生根發芽。

我生長於農村,所見無非地裏的野花野草野菜,父親雖也喜歡侍弄盆裏的花草,但並未成規模,我對這些也並未生出太大的熱愛。或許是受韓老師的影響,入蜀之後,對花花草草反倒喜歡起來,雖然很多連名字也叫不上來。新加入的古琴社外面也有一方空地,便也種了些花草,大多是我從學校四處挖來的,只是土地貧瘠卑濕,又缺光照,不免多有澇死,只有一株滴水觀音最爲適宜,最初挖來時不過巴掌高,三四年便高過我了,幹粗葉肥,極爲壯盛。還有宿舍陽臺上,也會擺上幾盆,侍弄的時候,總免不了想起韓老師指導我們栽花種草的過往。

跟韓老師一起,還有少不了的就是美食。韓老師對各地的美食如數家珍,無論是在煙臺,還是去外地遊覽,總會點當地特色的好吃的給我們吃,他自己卻很少下箸,他不吃辣,喜歡吃的無非就那麼幾樣而已,總是想讓我們多嘗一點兒。

大廟市場煙寶齋外的餛飩攤,已經不知道吃過多少次;天府小吃裏的川菜,總覺得比四川的川菜還地道,在成都吃過好幾家蒜泥白肉,反而未覺有何殊勝之處;還有煙大市場裏的水餃、酸菜魚、水煮魚、蔥爆蹄筋……每一屆照例都會有一位飯量特大的來解決剩菜和米飯,剛來的的南方同學都不免會訝異萬分。除了學生們自己聚餐,只要韓老師在,無一例外,都是由他掏腰包。每年的端午,照例都會吃到韓老師自己包的粽子;每年中秋,也總會吃到韓老師提來的月餅。

韓老師不僅懂得美食,還會親自下廚,乃至市場買菜也是親自動身,仍記得他一本正經地給我講魚香肉絲的做法。希望協會的男同志們成家後也不妨買買菜做做飯,生活中大概都會遇到難處,但也要能領會其中的情趣,韓老師也是親身作了示範的。這不僅僅是情趣,已升華成爲生活的智慧了。

也巧得很,我的碩博導師張勇老師也是持此觀點,他認爲不會生活的人,不懂生活情趣的人,也絕對做不好學問,買菜下廚洗衣拖地帶娃這些都要會纔行,深入生活,才能深入學問。這見解與韓老師很是相合。

韓老師喜歡遊山玩水,大概也是奉行讀萬卷書行萬里路的理念。四年的時光跟著韓老師遊覽過不少風景名勝,韓老師總會墊付不少遊資。上大學是第一次走出農村,09年的五一跟韓老師去岱廟、孟廟、微山湖等地是第一次真正去外地遊玩,09年暑假跟韓老師去南方則是第一次出省,第一次坐這麼長時間的火車,第一次享受臥鋪,黃鶴樓、岳麓書院、馬王堆、韶山、毛主席故居、廬山、白鹿洞書院、鵝湖書院、辛棄疾墓……廬山的雲海和夜雨,農家小院裏簡樸的飯食,南方奇怪的語言發音,還有旅途中突發的各類事情,都給我這農村出來的毛頭小子留下了難以磨滅的印象,真切領會到祖國山河之壯麗,世界之廣大奇妙,韓老師一路上的講論,對各地歷史及掌故的熟稔更是讓我驚歎。

在校時後面的幾次出遊,有的參加有的沒參加。畢業以後,因爲隔得遠,囊中又頗有些羞澀,也都未曾參加。但卻極盼望韓老師能帶學生們來四川遊玩,這裏畢竟也是韓老師揮灑青春的地方。畢業七年後,2009年的暑假,韓老師終於還是來了,帶了整整一個大巴車的人,一行人由陝入川,8月8日去火車站接站的時候,激動地跟韓老師握手,老師仍調笑我沒長高沒長胖。苗苗也長大了,苗苗剛來煙臺的時候,我們這一屆還沒畢業。而後的五天跟著隊伍蹭吃蹭喝,也認識了幾位從未見過的學弟學妹,一直遊到重慶遊完縉雲山纔分別。一路上韓老師仍然講論不已,談笑如昔,恍如回到大學的時光,不過有時候並不曾聽他講的具體內容,只是聽他的聲音,看他的動作,感受這種氛圍,一種久違的感覺。也很明顯感覺到韓老師的身體已經衰弱了,走一段路就會停下休息,而七年前尋訪書院的時候,爬山的時候,他常常是把我們甩在身後的。

遊杜甫草堂的時候,主動拉著韓老師照了一張合影,跟韓老師說“一定要跟當代的詩人在詩聖這兒照一張”,當時想著以後合影的機會定是比較稀少的了,未料到竟成了最後一次。那時也從未想到,這次竟也成了最後的一次陪遊。

其實最初自己對於考研並沒有什麼概念,只是聽韓老師說得多了,就感覺自己也要考一下試試。第一次考專業課極好,英語雖然低,但按照往年的分數線應該也是可以過的,以爲必中無疑,但是英語分數線最終漲到了歷史最高分60分,還是差了一兩分,頓時手足無措了,韓老師知道後立刻打電話來讓我調劑,雖也嘗試調劑成都其他的高校,並沒有成功,最終還是選擇了在川大跟讀,就是可以隨研一的同學一起上課修學分,但是沒有學籍,一年之後再參加考試,如果通過了,就正式入學,之前修的學分也算數,可以兩年畢業,但如果沒考過,就什麼都沒有,修的學分也都作廢,缴的学费也不會退回。(現在已經沒有跟讀的政策了。)學費的問題也很讓我頭疼,韓老師說學費不足可由他出,但最後還是沒開口,向家裏要了錢。所幸第二年還是考上了,蜀客一做就是八年。

離校前韓老師讓我帶五把扇子入川,去拜訪他的老朋友,每人送上一把,只是我生性疏懶,又怕見名人大家,怕出醜態,僅在剛入川時煩請郭凱師兄帶我去拜訪了一下川大古文字學的何崝老師,後面就再沒有其他行動了。韓老師聽說川大的劉黎明老師在整理校註《焦氏易林》,讓我去拜訪一下,看能否參加這個項目(加入其實是不太可能的),可惜的是,還沒來得及去拜訪,甚至課也沒來得及去旁聽,入川的第二年(2013)劉老師便遽歸道山了。

畢業後的最初幾年,暑假多不回老家,每次寒假都會去煙臺一趟,一是與宿舍的小夥伴們一聚,二是去看望韓老師,雖也極想去活動室瞧瞧,但那時學校早已放假,所以12年及以後入學的學弟學妹們都沒能見到。每次給韓老師帶幾瓶自家做的黃桃罐頭,還有自己地裏種的菜,無非茄子芸豆之類,裝滿一個紙箱子,還會帶上淘來的幾本書。12年的寒假第一次去,韓老師特意泡了一碗蓋碗茶,以爲我已習慣了成都的茶館,其實韓老師並不怎麼喝茶,聊了整整一下午,半年沒聽到韓老師的語音,再聽到竟是如此感慨。起身辭別時,戴老師出來留飯,因已商定與同學小聚,便婉拒了。直到15年寒假再去煙臺的時候,給韓老師打電話,說在上海過冬,便沒有見到,宿舍的小夥伴們也陸續離開了煙臺,寒假在家的時間也越來越短,韓老師也多在上海過冬,以後便再未去過煙臺了,只是節日和生辰簡單問候一下韓老師。

雖然疏於問候,韓老師卻始終掛心我的各種問題。不停發消息催促我找女朋友,讓小琴盯著點兒幫著解決,19年韓老師入川的時候還正色訓我:不要一直浪浪蕩蕩,要趕快成家立業,否則書和學問由誰繼承!到上海給韓老師送行,從學弟處知道韓老師也在考慮我的去向問題,只是還未向我啟口。如此種種厚誼,此生實在是無以爲報。

最後

聽到韓老師仙去的消息時,正在圖書館搜資料,下意識地以爲是誰在開玩笑,轉而便覺得有些恍惚起來,手邊的事再也無心做了。

還未曾給韓老師慶祝八十大壽,韓老師託我尋找的《蘇軾資料彙編》還沒有給他找到,博士也還沒畢業通知他一聲,手中還沒有韓老師題上款的作品,還想等書攢到一萬冊的時候請老師給書房題寫一個“未堂”齋號的匾額,將來結婚的時候也還想煩請他寫一幅婚聯,孩子也想請他給起名……還有那麼多的事想要麻煩他老人家,總覺得韓老師還會住世許久,實在不應該這麼早就離開我們。韓老師多次開解我們說要習慣別離,孰不知我們此次最是不捨。

從上海回來,因寫論文的需要,重新翻閱《論語》,愈覺孔夫子和弟子們的鮮活可愛。韓老師固然不是孔夫子,我們也比不上諸門徒,可是這之間又是多麼相似!韓老師的言語身影,想來仍然如此生動,耳邊總會想起他中氣十足、方音也濃重的語調,眼前也總會浮現他開玩笑時摸一摸下巴,嘿嘿一笑,眨一眨眼,再撫一撫肚子的動作。

韓老師並非是聖人,就像孔夫子一樣,他首先是個鮮活的人,也有他的喜怒哀樂,也有他的痛苦與孤獨,有思維周密之時,也有思慮未周之處,有寬容忍耐的時候,甚至也有孩子氣的時候……可他對我們的愛卻是如此純粹,不雜一絲塵滓。我們想念他,並非他是多麼高高在上高不可攀,而是與我們如此親近。 韓老師對我們的關心愛護,在給我們起的綽號裏,在和我們開的玩笑裏,在訓斥我們的言語裏,在端午的粽子裏,在中秋的月餅裏,在一條又一條長長的短信裏……我們都是韓老師的孩子啊!韓老師掛念我們,可能比我們掛念老師還要多,韓老師給予的這麼多,我們回報的那麼少,至少於我是如此,真真是既慚且愧。

韓老師留給我們太多的東西,除了直接從他身上學到的知識與技藝,精神上的熏陶與感染,等身的文字著作,還有協會這麼一個大家庭,這麼多志同道合的朋友。到上海送別韓老師,又看到那麼多熟悉的面孔,大多已七八年未曾見過了,我又疏懶,聯繫甚少,有的名字甚至一下子竟也想不起來,每個人或多或少都有一些變化,但是一張張面容仍覺是那麼熟悉,說起話來就不想再停,似乎想把缺失的這幾年都給補上。

恍如又回到了煙園,只是少了韓老師的身影,以後無論再聚多少次,也永遠缺這麼一個身影。

“學生必須勝過老師,否則歷史不能前進。”這是韓老師最有氣魄和襟懷的語錄之一。我們在各自的專業領域甚至是感興趣的領域,一定要超過韓老師,這超過,並不是在任何方面都超過,這也無法做到,而是在某一方面能在韓老師的基礎上更上一層樓,有所發明或創新就可以了,當然,這類的層面越多越好,這也是韓老師所樂意看到的。

我們的學問可能永遠達不到韓老師弘通的造詣,但我們可以在自己的專業領域努力超過他;我們的事功可能也達不到韓老師的高度,但我們可以在自己的崗位上兢兢業業;我們的道德或許也達不到韓老師的境界,但我們做事爲人可以光明磊落無愧於心;我們一生或許會遇到許多困難,但可以盡力讓生活充滿趣味;甚至我們或許也無法讓生活充滿那麼多情趣,但我們可以盡到照顧好家庭、養育好子女的基本責任。

韓老師留給我們的財富,已無需再細數,有很多也非語言所能表達盡致。每個人都或多或少受過韓老師的恩惠,每個人在心底都會留存與韓老師獨特的交遊的過往。以我的淺見,對老師最好的懷念,就是過好自己的一生,力所能及之處,再給國家人民做些貢獻。

希望協會能好好發展下去,希望我們的友誼長存,希望我們都能繼承韓老師的精神與事業。

韓老師安息,學生仍願與您重結來生未了之緣。

庚子冬草稿,辛丑四月五月重訂

编者按:作者系烟台大学学生书画协会第十六届副会长。

编者评:文章从书画印、读书与学术、精神与趣忆、总结与概括等几个方面对先生进行了详细的回忆,层次分明,行文流畅,娓娓道来,饱含深情。既有对恩师感激涕零的回忆,也有跳出恩师看恩师的客观。见解独到深刻,分析全面客观,评论至理至当,发人深省。

对于先生和协会,是不好“分家”的,因为对于先生众弟子来说,对于先生和协会的记忆是时常联系在一起的。先生即协会,协会即先生。因为先生对于我们大家的教诲,绝大部分都是在协会完成的。

刚进入协会的我们,同作者一样,就像刘姥姥首进大观园,一切都那样新奇,一切都那样不可思议。看到协会的陈设,才知道写字原来可以用这样大的桌子,还要铺毡子。看到挂在墙上的老师和协会“前辈”们的作品,才知道字原来可以写得这样好。第一次见到先生,才知道原来“大师”竟然这样平易近人,风趣幽默。在协会呆了一段时间后,猛地听先生喊道自己的名字,竟然有触电的感觉……这就是我们几乎每个人对先生对协会记忆的“程式化”的开始。

对于我们这些骨头里深爱书法却无良师指导的学生来说,“自学”的过程如同在黑夜里摸索的行人,因为窥不到门径而感到艰辛而又苦涩。很幸运,我们遇到了先生。先生以他深厚的书法理论功底和高超的书法技艺,为我们在书画篆刻学习上打开了一扇豁然开朗的门,阳光和新鲜的空气瞬间透过这扇门迎面扑来,让我们贪婪地吸吮着,沐浴着,如痴如醉,流连忘返。

而先生对于作者的影响还不仅仅如此。先生还以他深厚的国学功底,丰厚的家藏书库,犀利的识人的目光,严谨的治学方法等为作者打开了一扇读书、藏书和学术的大门。此门一开,非同小可。从此,先生的衣钵多了一位重要的传人,中国的学界就要诞生一位渊博的学问家和藏书家。作者文章的字里行间,除了对先生深情的回忆意外,最主要的是处处体现着先生的博学和深厚的学问功底。

作者与先生一样,对书籍有一种近似痴迷的热爱。对于书籍和知识的渴求已经流淌在血液中,植根在骨髓里。当年明月先生在他的《明朝那些事儿》中这样写道:“自古以来有这样一群读书人,他们有的已经学富五车,甚至功成名就,却依然日夜苦读,不论寒暑……如此苦心苦行,只是为了寻找一样东西。这样东西的名字叫做‘道’”。先生所追寻的“道”,就是爱国爱党之道,服务人民之道,普渡众生之道,弘扬中华优秀传统文化之道。

先生与作者的了解是是相互的,惦念是相互的,在学术上是志同道合的。先生以他高古的文心,渊博的学识,非凡的才华深深吸引着作者,是作者的先生,导师,挚友;作者也以小小年纪就具有的广博的知识储备而很早就吸引了先生的目光。在相识后的日子里,先生对作者关爱有加,指导有加,惦念有加,先生的这些关爱、指导、惦念成为深埋在作者心里永远不能磨灭的温馨的回忆。成为一颗深埋在心里即将萌发的种子,待根系扎好后便会开枝散叶,便会开花结果。

除了先生之外,作者在书画协会还遇到了一同在先生门下读书学习的诸位师兄弟姐妹们。大家在先生的关爱和指导下,一起读书,一起玩耍,一起为协会起早贪黑地奔波忙碌,一起为协会的明天筹谋规划;大家在一个屋檐下,一起哭,一起笑,相互砥砺,相互关心,相互帮助。在辛苦的汗水浇灌下,收获的是一辈子的师生情,同门情,战友情,同学情。每个从这里走出去的人都对这里充满着美好的回忆,真挚的感情。无论走到哪里,从这里走出去的每个人都对这里充满着深深的留恋和祝福。

正如作者所言:“希望协会能好好发展下去,希望我们的友谊长存,希望我们都能继承韩老师的精神与事业。韩老师安息,学生仍愿与您重结来生未了之缘”。

寒石居士

寒石居士